Wir können nur ahnen, welche Angst die Festnahme der

zehn Männer und ihr schreckliches Schicksal in Buchenwald in der kleinen

Gruppe der Hamelner Juden ausgelöst hat. Die Angst, man könne zu viel sagen,

lähmte alle Zungen. Seit dem 9. November 1938 wirkte die Drohung des Konzentrationslagers

permanent.

Die Vernichtung jüdischen Lebens - 1933 bis 1945

"... mussten einige Juden in Schutzhaft genommen werden".

Der 9. November 1938

Zehn jüdische Männer wurden in dieser Nacht in Hameln festgenommen

und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Einer von ihnen

war der Arzt Dr. Kratzenstein.

Siegmund Kratzenstein

Dr. Kratzenstein – der kleine Mann mit dem Buckel, der auch nachts noch mit dem Fahrrad seine Patienten besuchte – mancher alte Hamelner hat diesen Mann noch vor Augen.

Siegmund Kratzenstein gehört einer Generation von Juden an, die sich aus engen Verhältnissen durch großen Bildungswillen hochgearbeitet hat. Er macht Abitur und studiert Medizin. Am jüdischen Krankenhaus in Köln lernt er seine spätere Frau Sabina kennen, eine Jüdin aus Rotterdam.

1903 kommen die beiden nach Hameln. Dr. Kratzenstein eröffnet eine Praxis als praktischer Arzt. Er baut das stattliche Haus Kastanienwall 3 und richtet hier Praxis und Wohnung ein.

Im Ersten Weltkrieg dient der junge Arzt als Stabsarzt im Hamelner Reservelazarett und betreut das russische Gefangenenlager am Wehl. Für seine Dienste erhält er das Kriegsverdienstkreuz.

Anschließend beginnt wieder eine fruchtbare Tätigkeit als praktischer Arzt. Dr. Kratzenstein muss ein außerordentlich beliebter Arzt und angesehener Bürger gewesen sein. Alle, die sich an ihn erinnern, berichten im Ton höchsten Lobes von ihm. Mittellose Patienten behandelt er kostenlos. Finanziell geht es ihm gut.

Hier hatte Dr. Kratzenstein Praxis und Wohnung.

Als Teilnehmer am 1. Weltkrieg konnte Kratzenstein zunächst die Kassenzulassung nicht entzogen werden. Trotzdem ging sein Einkommen ständig zurück, wie die Steuerakten dokumentieren. Bald betreute Dr. Kratzenstein nur noch die wenigen Juden der Stadt. 1938 verloren alle jüdischen Ärzte die Approbation und mussten sich "Krankenbehandler" nennen.

Kratzenstein war 1933 57 Jahre alt. Nach Auskunft seines überlebenden Sohnes arbeitete er viel in seinem Garten. "Sein größter Wunsch" sei es gewesen, noch auswandern zu können. Er lernte Englisch, sogar Hebräisch und gab Juden, die vor der Auswanderung standen, Unterricht in Englisch.

Die eigene Auswanderung misslang. Möglicherweise hat er sie, der sich so sehr als Deutscher fühlte, auch nicht energisch genug betrieben und Hitler nicht ernst nehmen wollen. Sicher war es auch die soziale Verpflichtung der jüdischen Gemeinde gegenüber, die ihn im November 1937 zu ihrem Vorsteher wählte.

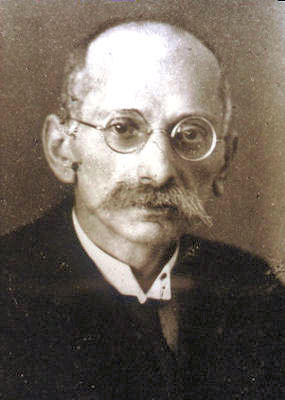

Dieses Porträt entstand kurz vor dem Tode von

Siegmund Kratzenstein (Quelle Stadtarchiv Hameln).

Die Gewalt des 9. November richtete sich in besonders grässlicher Weise gegen Siegmund Kratzenstein – vielleicht, weil die Täter wussten, dass ihn so viele Bürger mochten. Seine Praxis wurde zerschlagen, er selbst aus seinem Haus geschleppt und vor die brennende Synagoge geführt. Mit ihm wurden zehn jüdische Männer in dieser Nacht in "Schutzhaft" genommen und in das KZ Buchenwald verschleppt.

Sein Wohnhaus wurde geplündert und wertvolle antiquarische Bücher und zahlreiche Möbel gestohlen.

Am 25. November wurde der schwer misshandelte Mann todkrank aus Buchenwald entlassen. Kurt Adler, dem im Anschluss an die Entlassung aus Buchenwald die Auswanderung gelang, berichtete:

"Man hatte ihn so zugerichtet, dass ich ihn nicht mehr erkannte. Sie haben ihm den Buckel eingeschlagen."

Dr. Kratzenstein starb wenige Tage nach seiner Entlassung. Die Leiche musste in aller Heimlichkeit auf dem verwüsteten jüdischen Friedhof beigesetzt werden. Sein Grab, dessen genaue Lage nur zu vermuten ist, hat erst im Jahre 2006 einen Stein erhalten.

Was wurde aus seiner Familie?

Nach dem schrecklichen Tod ihres Gatten nahm die Ehefrau Sabina ihre holländische Staatsangehörigkeit wieder an und ging nach Den Haag. Dort starb sie an Magenkrebs. Das Schicksal der Deportation blieb ihr auf diese Weise erspart.

Der Sohn Leon Elias, ein Kunstmaler, hielt sich schon seit Anfang 1934 zusammen mit seiner Frau Elisabeth in den Niederlanden auf. Im Jahre 1943 wurden beide in das Vernichtungslager Sobibor verschleppt.

Nur dem Sohn Ernst gelang die Ausreise.